|

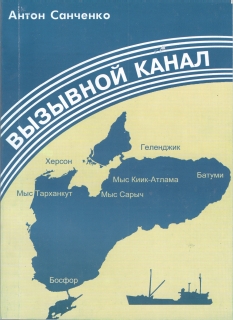

Вызывной канал : Рассказы

Антон Санченко

— Пересвет,

2003.

— 264 с.

— м.Київ. — Наклад 1465 шт.

ISBN: 966-7505-38-3

ББК: 84.4УКР = РОСЬ С17

Жанр:

— Мариністика

— Вибране різних років

— Репринтне видання

Анотація:

Насправді більшість оповідань цієї книжки можна, якщо дуже захотіти, знайти в мережі. Одне з них навіть свого часу виграло конкурс мережевої літератури "Тенета-2002". В книзі вони лише зібрані під єдиною палітуркою і супроводяться передмовою Віктора Сильченка й словничком морських термінів. Тож - на любителя паперових носіїв.

З помічених з часу виходу друком властивостей книжки можу сповістити таке:

* В неї галіма марка палітурка, яку варто одразу чимось обгорнути. Поліграфісти сприйняли бажання автора відтворити пачку "Біломора" занадто буквально

* Вона на скобочках і не розсипається після першого прочитання

* Вона примушувала реготати в камері ув'язнених в очікуванні суду за скоєну аварію на транспорті капітанів у херсонській в'язниці

* В жінок, які необережно починали читати оповідання "Херсон-Батумі" з поставленим на вогонь чайником, чайники википали і згорали, навіть якщо були зі свистками

* Один її екземпляр обійшов довкола мису Доброї Надії

* Вона писалася щось із десять років дієвим моряком, а не філологом

* Карта на її обкладинці - не в Меркаторській проекції, і використовувати її для навігації заборонено, хоча в моряків і існує приказка "йдемо по пачці Біломора"

Електронна версія розповсюджується умовно-безкоштовно, з оплатою пост-фактум

Номер гаманця веб-мані

U915918355805

R322852309684

Z288743567754

|

Лінк із зображенням книжки:

|

АБИССИНСКИЙ ГРИПП

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд

И руки особенно тонки, колени обняв.

Послушай: далеко, далеко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

Н. Гумилев

Знаю, радость моя, всё пройдёт. И это — тоже. Не я такой первый. И последний — тоже не я. Просто мне нездоровится. И пусть поэт Гумилев называл эту блажь своей Музой Дальних Странствий, ... [ Показати весь уривок ]

я-то знаю, что это всего лишь дает знать о себе мой странный вирус.

Переболею как-нибудь. Устану, угомонюсь и осяду подле тебя, как навечно ставший к причалу пароход. Мне не грозят ни музейные доки Адмиралтейства, ни вечная стоянка на Невском рейде. Пусть уж лучше буду простым отстойным «тропиком», дающим приют поиздержавшемуся на биче плавсоставу в своих холодных каютах. Парни станут жить со мной всю долгую зиму, по утрам будут ходить отмечаться в своей конторе, будут безбожно экономить на своих желудках и, проклиная все на свете, будут пытаться заснуть не ужинав, натягивая на уши шапки. Один отстойный «тропик» стОит всех кораблей-музеев, и мои парни станут жалеть обо мне, когда меня потащат за ноздрю куда-нибудь в Грецию, на переплавку. И выпьют положенное за упокой моей не увековеченной сухим доком корабельной души, пусть я и был совершенно неприспособленным к длительным зимовкам.

Словом, буду как все нормальные люди. Внимательным мужем. Любящим отцом. По вечерам сам стану забирать из сада нашу девушку, научусь терпеливо ждать, пока она приберет на место игрушки, попрощается с воспитательницей и разберется в премудростях своих башмачков, колгот и платьиц. Детская обувь — с норовом. Правый башмак так и норовит стать левым, и наоборот. А по пути домой норовистая обувка обязательно находит подходящую по глубинам лужу, пусть даже такой сухой осени не припомнить и старожилам, помнящим коновязь для волов на месте нынешнего дворца спорта. А в дождь нам — вообще раздолье. Мы будем идти домой через стадион или окружной госпиталь, будем не бояться луж, сбивать каштаны связкой ключей, сбивать каштанами застрявшие в листьях ключи, и не потому, что нам будет жалко купленного в Джибути брелока, просто как мы попадем в наш теплый и сухой дом, если тебя еще не будет с работы?.. Да и вообще: сбивать каштаны ключами — мальчишество, конечно, и вряд ли ты нас похвалишь, если они так и останутся висеть на этой корявой ветке.

Но ты уже будешь дома, с кухни будет соблазнительно тянуть чем-то вкусненьким, ключи мы все-таки стряхнём с дерева, тщательно проверим наш почтовый ящик и заявимся домой с полными карманами каштанов, невредимыми ключами и «Весёлыми картинками». И с мокрыми ногами. И нам за это, конечно, влетит, но не очень сильно. Ты сама тоже ведь любишь побродить иногда под дождём, не обращая внимания на капризы прохудившегося финского сапога. На то она и осень, чтобы шел дождь. И, кроме того, ты всегда почему-то предпочитала финские капризы добротной отечественной кирзе.

Задыхаюсь, который рейс попадая в вечное лето и зной. Не могу без осени, дождей и каштанов, градом осыпающихся на госпитальный асфальт. Они несутся к земле маленькими метеоритами, рикошетируя, скачут по лужам, теряя осколки своей колючей кожуры. Осень смывает с души любую накипь, будь она толщиной даже с расколовшуюся от удара каштанову оболочку, оставшуюся сидеть на коричневом ядрышке, как каска на голове военного. Молюсь на дожди и оттопырившие карман каштаны, как молятся туземцы своим всемогущим амулетам. Может быть, и стоило бы стать ярым язычником и брать с собой в путь заклятый страшным заклинанием каштан, едино на его полагаясь силу, спасущую от ностальгии под звездами чужого неба. Но силы такой нет. Каштаний полированный глянец высыхает и морщится от длительного хранения в рундуке, и амулетами уже — только моль по шкафам распугивать. Поэтому я не язычник.

Не упаковать в потертый чемодан ни врачующей душу осени, ни наполняющей гулкую пустоту в груди новой радостью и смыслом бытия весны. Не забрать с собой этой поры цветения, торжества жизни, буйства красок и запахов, забытых за зиму и трижды позабытых за рейс.

Огоньки белоснежных свечей над ладонями пятипалых листьев, сумасбродные ночи без сна, теплоту твоих рук, поцелуй на углу Бессарабки, где днем кормятся добротой киевских старушек целые воздушные флоты голубей, а по вечерам гуляют влюбленные парочки, но мы им теперь не завидуем, а просто стоим и целуемся на углу Крещатика и Бессарабки, опьяненные счастьем, никого не замечающие, будто бы в первый раз...

Этого не унести с собой, к этому можно только вернуться.

Вернуться...

Считать дни до конца рейса;

подталкивать пароход в ржавую корму мыслями о том, что дома сейчас весна и вот-вот зацветут каштаны;

справляться о погодах у телефонного канала киевского радиоцентра, радоваться затянувшимся холодам и вычислять мучительно: «Успеем?»;

и, плюнув на субординацию и простое приличие, мчаться в аэропорт прямо с судна, не показавшись в отделе, не оформив отгулы и отпуск, закусив в зубах отношение на вынос личных вещей через проходную порта;

мчаться через весь город на частнике, забыв о сдаче;

как на амбразуру, бросаться на окошко кассы: «Девушка, киевский еще не улетел?»;

вскакивать в самолет последним, когда уже убран трап, забросив впереди себя чемодан и баул, подтягиваясь на руках;

и скатываться по трапу в числе первых, нарушителем вышагивать по летному полю, не в силах ждать автобуса, толкать ногой скрипучую подпружиненную дверь под надписью «Выход в город» и, сделав шаг, вдруг обмякнуть, охмелеть, осознав наконец, что ты — дома, что марафон этот, бег от самого экватора наперегонки с неумолимым временем, завершен и выигран:

— Успел. Цветут.

И осталось — всего-ничего. Достоять очередь, плюхнуться на сидение рядом с таксистом, отвыкшими губами выговорить наш адрес. А потом — открыть своим ключом, бросить у порога баул и устало сказать тебе:

— Здравствуй. Вернулся.

И неоформленная вечность весны впереди. И у меня опять есть ты, наша дочь и цветущий каштан под балконом. Я — вернулся...

Но вот незадача: невозможно возвращаться, не уходя.

Откуда это во мне? Кто и за чьи грехи наделил меня этой непонятной болью? И на гены не спишешь. Не было и нет в роду моем моряков.

Казаки были: и запорожцы, и реестровые. Кашевары, куренные атаманы, крепостные казачки Энгельгардтов. Писари волостные были. Были землепашцы, почти куперовские пионеры, бороздами плуга размечавшие линии будущих улиц в степях Таврии. Батраки Фальцфейна, протоиереи, начальники станций на КВЖД, столяры-краснодеревщики, красные командиры и бандиты батьки Зеленого, разжалованные в пасечники председатели колхозов, артиллерийские полковники, сельские учителя, шоферы (позже — завгары), продавцы, медработники, токари, дворники, статисты киевской оперы, математики, работающие на оборону, и беглые физики, работающие на себя рефами от Фастова-товарного, — много кого оказалось на поверку в моем ветвистом роду, но моряка — ни одного.

Беду эту я нашел себе сам. Был, правда, по материнской линии один прадед-кочегар, но очень непонятного родства. Такого дальнего, как рейсы судов Добровольного флота через Суэц и Сингапур во Владивосток. Я его почти не застал. Помню только шелковицу у дома и натянутую над двором рыбацкую сеть. Прадед-кочегар уберегал чистоту своих асфальтированных променад-деков от чернильных клякс опадающей шелковицы этаким флибустьерско-корсарским макаром. Во времена парусных баталий пираты, впрочем, как и моряки регулярных флотов, натягивали над палубой такие сети, сохраняя свои головы для прицеливания из карронад под шквалом рушащегося под огнем противника рангоута.

Впрочем, и этого дальнего родича не приходится винить в моей болезни, потому что о его кочегарском прошлом я узнал совершенно случайно, уже перед этим рейсом. И никто из моей большой родни уже не в состоянии ответить на простенький вопрос, был ли он в Джибути. Мы больше знаем о жизни Пушкина и Миклухо-Маклая, чем о своих прямых предках.

Миклухо-Маклай в Джибути как раз не был. А Гумилев — был. И быть может, эта вековая пыль порта еще помнит легкую поступь поэта.

Он был здесь и ходил по порту, видел бродящих по мелководью залива фламинго и ревущих буйволов, которых целыми гроздьями грузят краном на доисторическую арабскую самбуку. И помогал перетрусившим загонщикам вернуть к стаду одного из буйволов, самого задиристого, не пожелавшего быть вздернутым стропом за рога над зеленью воды между бортами. Гумилев ведь был не чета нам с чифом и не мог пройти мимо затевающейся буйволиной корриды.

Много, конечно, протекло воды с тех пор через горлышко Баб-эль-Мандебского пролива, но кое над чем время пока не властно. И полунагие туземцы до сих пор каждое утро собираются у ворот порта, чтобы еще на один день наняться таскать на худых спинах по-русски огромные джутовые мешки и заработать еще на один ужин. А на контрабандном рынке и сейчас еще можно встретить настоящего, не бутафорского, горца в одеянии из козьих шкур, с кривым пастушьим кинжалом на сыромятном поясе и запечатленным в осанке достоинством вершин, дающих жизнь величию Нила. Точно как и в начале века прогуливаются по улицам и светят бритыми затылками французские морские пехотинцы в тропической униформе. Униформа изменилась, пехотинцы — нет. И тогда точно так же рылись в отбросах в поисках съестного чернокожие женщины и дети, только горы жратвы и пойла в расположенном через дорогу супермаркете тогда еще не были так броско и изобретательно упакованы. Так же прелестно выглядели белые француженки, но Гумилев, наверное, смотрел вслед чернокожим красавицам с осиной талией и раздавшимися вширь бедрами. Уже тогда в Джибути была русская колония, но не было агентства Аэрофлота, и русский посланник, подвозя соотечественника на лимузине, вряд ли хвастался поэту тем, что недавно купил у француза специально натасканную на чернокожих собаку.

Гумилев последний раз был здесь в 1913, во время путешествия по Абиссинии. Но обязательно вернулся бы сюда еще и еще, если бы не мировая война, революция и смерть. Он был болен своей Африкой, грезил ею во сне и наяву. Боль рождала стихи.

Я знаю веселые сказки таинственных стран

Про черную деву, про страсть молодого вождя,

Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,

Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.

И как я тебе расскажу про тропический сад,

Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав...

Ты плачешь? Послушай... далёко, на озере Чад

Изысканный бродит жираф.

На озере Чад я не был и вряд ли уже побываю. Впрочем, как и Гумилев. Я о другом. О том, что, читая его стихи, внезапно понимаешь, почему ты хотела уйти от меня после моих джибутийских писем.

Полно, радость моя. Не так уж я безнадежен. По крайней мере — не штурман, на всю жизнь прикованный к штурманскому столу цепью галерного каторжника. В случае чего мне найдётся занятие и на берегу. С восьми до семнадцати, или сутки через трое. Это вселяет надежду.

Всему свой черед. Дай время, и я пойду на поправку. Просто я все еще болен.

Болен гриппом океанских рассветов, благозвучных портов и китовых игр перед рассекающим гладь Аравийского моря форштевнем. (Киты приходят в теплое море рожать своих детенышей.)

Все еще болен. И в своем горячечном бреду слышу не потусторонние голоса, а многоголосье промысла у берегов Западной Сахары, всполошившегося по сигналу «барракуда», или морзяночный вопль на пятистах килогерцах, SOS, подаваемый яхтой, терпящей бедствие в ста милях к югу от мыса Игольный. (Француз не имел за душой ничего, кроме своей яхты и своей желтенькой жены-индонезийки. Но яхту не смогли буксировать из-за шторма, а осиротевшую цветную чету высадили в запретном в иные времена Порт-Элизабете. Жаль их, так мило путешествовали по миру вдвоем, свободные от всего, кроме себя самих. Хочется верить, что они как-то выкарабкались и француз не вернулся на родину, чтобы стать агентом по продаже недвижимости и обзавестись новой, для метрополии, подругой.)

Болен предельной ясностью и честностью человеческих отношений на этих палубах, где никто не выдает себя иначе, чем он записан в судовой роли, где невозможно быть самому по себе, и каждый рейс дарит друга...

Я болен, и болезнь пока сильнее меня. Я смертельно измучен хворью. Я уже не могу быть вместилищем боли. Нас прививали от желтой лихорадки и кормили делагилом в целях профилактики малярии. Почему не найдена еще вакцина от красоты? Зачем мне она? Ведь как ни прекрасен шатер южного неба, мне не донести до тебя и пригоршни звезд. Звезды успеют погаснуть десятки раз и уйти за горизонт прежде, чем я доберусь до родного порога. И зачем мне тогда Крест и огромная, величиной с голубиное яйцо, Венера? Зачем пустынные пляжи Сокотры, аденский Кратер и бегущие под крылом заходящего на посадку в Мапуту самолета жирафы?

Говорят, прошлый раз с нами летела до Адена жена одного восточного немца. Его пароход должен был с месяц простоять на изуродованном затонувшими в ночь государственного переворота судами внутреннем рейде. Но мало ли что говорят. Мы не немцы и не французы. Будем вечно болтаться, распятые между морем и домом, и ничего, выдюжим. Мы ж — атланты. И пусть уходят сломавшиеся, слабые в коленках.

Наверное, я слаб. Не могу и не хочу побеждать свои дурацкие предрассудки: любви к единственной в мире женщине, с которой мне легко и покойно, как укрывшемуся от всяческих ураганов в портовом ковше сейнеришке, и любви к единственному в мире городу, в котором мне дышится полной грудью. И мне осточертела моя болезнь, непонятная даже тебе.

Наверное, близок тот день, когда я вернусь к тебе окончательно. Вернусь, чтобы не уходить от тебя никогда.

Я смертельно устану, издергаюсь и обозлюсь. Щепетильно пересчитаю все свои приобретения и потери. Прокляну каждый день свой, лучшие свои годы, отданные на заклание этой ненасытной утробе с бесполым именем Море, плюну с набережной в набегающую волну и возвращусь навсегда.

Я видел, как это бывает с другими. Не я такой первый. Именно так всё будет и со мной. И возможно — скоро. Я научился врать самому себе. Но есть еще ты. И ты выводишь меня на чистую воду, стоит тебе задать простой и понятный вопрос:

— Когда?

Пусть я уже изолгался, как уличенный в курении школьник, не буду усугублять своей лжи лживым: «Завтра».

Было это уже, и не раз. Усталость, разбитость, озлобленность и единственное желание — добраться. Доползти из водных пустынь до животворного оазиса, в котором произрастают не пальмы, а каштаны. Пусть они и конские и их нельзя употреблять в пищу вместо фиников. Были пустота, безразличие и желание бросить шапкой оземь:

— Хватит! Доколе?

Желание было — не было земли и сил на швыряние казенного подшлемника и прочие театральные действа. Я просто возвращался и устало говорил тебе:

— Здравствуй. Вернулся.

Говорил и верил, что вернулся в последний раз.

Чтобы не уходить.

Есть лекарство от тоски и от боли: знать, что у нас с тобой всё по-прежнему. Знать, и видеть тебя каждый день.

Есть средство от измочаленных нервов и кошмарных снов: просыпаясь, слышать твое дыхание.

Есть снадобье от нечеловеческой усталости, пропитавшей каждую клетку бренной плоти: ощущать жар твоего тела.

Раны рубцуются от прикосновения рук твоих. Воспаленный слух, непроизвольно пытающийся вычленить телеграфный смысл даже в трели сверчка, успокоен звуками твоего голоса: беззаботным мурлыканьем модного мотивчика над кухонной плитой, тихим смехом и шепотом.

Ты как целебный листок подорожника, приложенный к сбитой ребячьей коленке. Как моя совсем молодая мама, целовавшая мои шишки и ссадины, чтобы унять мой безутешный рев. Ты целуешь — и боли как ни бывало. Ты умеешь и лечишь меня от всего.

От всего, кроме моей непонятной болезни.

Праздники тонут в буднях. Приходные авансы и расчеты за рейс уносит ветер. Я не отлынивал и не саковал. Я выжат, как лимон. И не моя вина, что пять месяцев в море не могут прокормить всего лишь одной весны. Пусть — на троих. Пусть двое из них — в декретном и давно уже не получают даже жалких рублей пособия. А третий — совсем без способностей к негоциантству. Да и заходы были совсем не в те порты. Мапутянскими кокосами семьи не прокормить.

Пусть всё — именно так, мне этого все равно не понять. Как не понять и того, почему вдруг так тягуче почувствуешь свою причастность к клану воспетых классиками лишних людей на третьем месяце отпуска.

Знаю ведь, прекрасно знаю, что это всего лишь дал знать о себе мой проклятый вирус. Мне найдется место и на берегу. С восьми до семнадцати или сутки через трое. Рубли станут короче, но исчезнут и долгие месяцы «бича», ожидания судна и рейса, этой безработицы, не названной своим именем, выметающей из мозгов весь мусор мифов о небывалых заработках рыбацких промыслов. И перестанут сыпаться оцинготевшие от дистиллата и отсутствия скоропорта зубы. И желудок отдохнет от стряпни самозванцев-поварят. Забудутся гастриты и хлеще пива бьющая по почкам водичка, добранная со дна питьевых танков.

И каждый вечер — ты, дети... Телевизор и свежая газета, наконец. Буду возвращаться со службы и вместе с пиджаком и галстуком стану снимать с себя груз должностных забот, становиться просто отцом и мужем. И никому не придет в голову выдергивать меня из койки среди ночи, если скиснет необходимый второму штурману, как волку нюх, эхолот.

Знаю и понимаю все холодным своим рассудком. Но знание бессильно против хвори. Рассудок умывает руки. Так прирученный и сытый волк рвется с привязи и сбегает, услышав нутро выворачивающий вой своих голодных диких собратьев. Оглушенный этим воем, не находящий себе места даже рядом с тобой, я приму как должное звонок из конторы, торопящий меня в путь на полмесяца раньше срока.

Я не стану радоваться этому звонку. Все ясно, как Божий день: лето. Какой-то там Сидоров приберег специально на отпуск долго лелеемую в рейсах болячку, и срочно нужна замена. Но и злиться на Сидорова не стану: болячка его — настоящая. У каждого из нас хватит болячек на троих береговых ивановых. Другое дело, о них не вспоминают, будь сейчас зима или гарантированный заход в Пальмас в конце рейса. Но — не мне его судить. В конце концов, мне тоже иногда шли навстречу, когда нужно было во что бы то ни стало задержаться дома безо всяких отгулов и отпусков. Так что мне грех жаловаться. Мои дни «догулов» не падали с неба. Они исчезали из отпуска какого-нибудь Сидорова.

Так что хватит рассусоливать. Пора собирать мой баул.

Ну что ты, какая радость? Ты ведь — моя половинка. Я прирос к тебе намертво, и рвать по живому.

Хуже нет, чем вокзальные сцены. Провожая, стараются шутить. Но не весело — шумно. Только ты молчишь и смотришь на меня отрешенно, не принимая участия в этих напутствиях. Печально улыбаешься, берешь на руки дочь, только недавно усвоившую, что «папа» — это не только фотография на стенке, и вдруг начинаешь отдаляться, застыв на рывком тронувшейся назад платформе. Уменьшаться, теряться за пришедшими в движение фонарными столбами, киосками и толпами провожающих. И, выкурив в тамбуре первую сигарету, я вспомню, что в спешке сборов забыл самое главное: оставил на письменном столе твою и дочкину фотографии.

И — не вернуться. Потому что когда сбегаешь от того, без чего не стоит и жить, нельзя возвращаться с полпути. Эшелон можно остановить, вырвав на себя стоп-кран. Вернуться — нельзя. Стоит только оглянуться — и останешься навсегда. Каждый раз словно веревками к мачте себя прикручиваешь, уподобляясь Гомерову Одиссею. Ведь можно было просто заложить уши воском. К чему эти самоистязания? А если б не выдержал и в самом деле сиганул за борт, на радость коварным сиренам? Я же не связан ничем, кроме предрассудков. Вернуться?

Нет, только вперед! Поезд мотается на стрелках, стучит колесами на стыках рельсов, останавливается на станциях. На перронах торгуют пирожками и пивом. Жизнь — продолжается.

Не будем оглядываться на каштаны, детские шалости и слезы жены. Потому что если все станут оглядываться, флот станет на прикол. Не я такой первый, не я — последний. Но не будем и затыкать уши воском.

Каюсь, научился перешагивать через боль наших разлук. Научился не оглядываться, думать о грядущем. О груде железа, стали переборок, бортов и палуб. Казалось бы, что об этом думать и загадывать, как безусый курсант перед первым свиданием? Железо — оно и есть железо. Да и не первый раз иду в море на судне такого типа. Знаю даже, что рядом со мной — каюта доктора и второй с третьим. Хорошая компания. Все дело — в них, с которыми предстоит полгода топтать гулкие палубы. Но странная вещь: пусть пароходы похожи, как братья-близнецы, пока они стоят у пирсов судоремонта, очнувшись от ремонтной спячки, каждый из них станет жить своей особой жизнью.

Станет демонстрировать норов, подтверждать или опровергать свою добрую ли, дурную, но — славу. Будет горбатить на промысле и отдыхать на переходах. Его станет коробить от столкновений с бортами баз и неожиданно вспыхнувшей посреди рейса войны между машиной и палубой. Стальной истукан обретет голос и слух, и вовсе не капитан, он сам станет докладывать флагману на промсовете, исправно откликаясь на свое имя или бортовой номер. Он, а не метушащиеся в его чреве людишки, будет жутко «прогорать» или под потолок «рвать пай». Он будет болтаться на якорных местах в ожидании топлива, хлебать соляр и водичку из танков подошедшего транспорта, пыхтеть с тралом и штормовать носом на волну. Все будут воспринимать его как живое существо, единый организм, поглотивший в себя на полгода несколько десятков «я» ради начертанного на борту «мы». Писать название корабля на лентах матросских бескозырок было правильным обычаем. Бескозырки упразднены, и буквы проступают на наших лбах. После нескольких месяцев рейса на собственное имя откликаешься с меньшей готовностью, чем на название своего судна или позывной.

И все же — железо оно и есть железо. Романтика все это. Занятие, недостойное настоящих мужчин. Правда, штральзундская немочка, которая лет пятнадцать назад била о стальную скулу бутылку шампанского, нарекла железного истукана действительно красивым именем.

Даже удовлетворение получаешь, когда пытаешься ощупывать его буквы. Я ведь — радист и могу ощущать звуки пальцами рук. Пусть радистов здорово обидели при пересмотре окладов, этого у них не отнять.

Прошлый рейс пароход отработал на Патагонском шельфе. Заход — Буэнос-Айрес.

И я, как молитву, твержу про себя имена города, шельфа и судна, на которых еще не пришлось побывать. Красивые имена позволяют справиться с болью. Даже вагонные колеса стучат уже совсем по-другому: отстукивают мой новый позывной.

Интересно, растут ли в Патагонии каштаны?

Будут новый день и забытая в углу прокуренного тамбура боль. И к обеду я доберусь до причала и стоящего бортом к «плавмарусе» парохода.

Представлюсь старпому. Получу ключи от каюты. Стану обживаться.

Вытряхну из рундука и ящиков стола оставшийся от прежних хозяев мусор. Заделаю влажную приборочку, отдраю для свежего дуновения люмитер и закурю, присев на койке поверх цветастого одеяла. И каюта не будет уже такой чуждой и непривычной, и кощунственно простая мысль захватит врасплох, ткнет под ребро своим святотатством:

— Ну вот и вернулся...

Вернулся? Я отравлен своей болезнью. Я столько раз возвращался и уходил, что не знаю уже, где мой дом.

Прости, родная.

Чушь! Бред! Дом мой — там, где сейчас ты.

Пароход приняла величественная океанская зыбь. Мы с ним уже немного приноровились друг к другу, и я перестал сшибать головой плафоны, выходя из радиорубки на мостик. Мы идем не в Атлантику, в обедневший «золотыми» портами Индийский. И зря я заучивал наизусть шероховатости букв Буэноса и Пальмаса. Ключ мой попискивает названиями совсем других портов:

13/10 1500 МСК ЗАХОДИМ ПОРТ АДЕН СЛЕДИМ СРОКИ СУДОВ ИНПОРТАХ УВАЖЕНИЕМ = ШРМ ЕВЖВ-

Новые сутки. Циркуляр в 0010. Срочная, 23 пункта...

Дом мой там, где ты наконец-то свалила раскапризничавшуюся нашу девушку и чутко засыпаешь сама, спохватываясь при малейшем похныкивании. Но нет, показалось. Нервы. Девулька наша спокойно посапывает носиком, отвернувшись к стене. Вот только раскрылась, сбросила, как всегда, одеяло.

0330 Москвы. В районе 07 опять погашен маяк в Мозамбикском проливе. В 08 — стреляют в заливе Кач и отсутствует на штатном месте светящий буй у порта с архисложным именем Вишакхапатнам. 09 — буровые платформы в Суэцком заливе и бесконечная танкерная война в Персидском: минная опасность на подходах к сказочному порту Дубай. 03 — стрельбы кораблей и авиации, учения подводных лодок и траление мин по всему Средиземноморью.

Дом мой — там, где угомонились под утро ночные автомобили за окнами, а дворники уже начинают мести своими широкозахватными ивовыми метлами облетевшие листья тополей и каштанов на бульваре. Скоро проснутся и поведут выгуливать своих жутко породистых борзых, догов и ньюфаундлендов их самоотверженные хозяева и побегут в облачках пара целеустремленные физкультурники. Потом тронутся троллейбусы, соберутся к открытию молочного ранние бабки и дедки-пенсионеры.

Дом мой — там, где ты досматриваешь свой последний сон, и снятся тебе почему-то белые медведи и Арктика. Вот уж где не был. Что ни рейс — тропики.

В тропиках же каштаны не растут. Климат не тот. Нет ивовых прутьев на метлы, сметающие желтый лист осенью. И самой осени тоже нет. А без осени что за каштаны?

Да и часто ли я вижу эту экзотику берегов? И меняет ли что-нибудь эта бананово-кокосовая экзотика?

Все равно, дом мой — там, где ты готовишь манную кашу и бутерброды, завариваешь чай, зеваешь над плитой и убираешь громкость радио, чтобы слышать, когда проснется наше сокровище и потребует свой драгоценный ночной горшок.

И восходит солнце. Не из-за труб и крыш человечьего муравейника, не над путаницей проводов и телевизионных антенн — горячей каплей отрывается прямо от горизонта. И звезды заранее, как куры на насест, сами сходят с небес, предчувствуя его пробуждение.

Старпом гасит ходовые огни и освещение на верхней палубе, посылает матроса поднять флаг. А огненный шар, пульсируя от рефракции, выныривает из глубин океана и сразу начинает раскалять сталь обшивки, мгновенно обсохнув после соленой купели.

Дом мой — там, где ты набиваешь кашей рот нашей капризули, допиваешь свой давно остывший чай и спешно подводишь глаза перед зеркалом в прихожей, прежде чем захлопнуть дверь и отправиться по неизменному маршруту дом—детский сад—работа, ведя за руку наше чудо.

Только почему я отчетливо понимаю это только тогда, когда между нами опять — три бесконечных моря, судно перевалило узкость Баб-эль-Мандебского пролива, заставляющего начинать рассказ с упоминаний о Гумилеве, и нас, как безумная мать, колышет мерная океанская зыбь?

Всему приходит конец. Настанет день, когда по приходу из рейса мне не нужно будет торопиться домой. Я устрою все мои приходные дела, подпишу все бумажки, не передоверяя этого своим друзьям. Не спеша сойду на стенку по парадному трапу и, прежде чем окончательно уйти, брошу в грязную воду ковша монету в сто джибутийских франков.

Уходить надо со спокойным сердцем, без затаенных обид и злобы. Особенно если уходишь навсегда. Все-таки я немало хорошего видел в своей скитальческой жизни. Лучшие годы... А может, потому и лучшие, что прошли они в море?

Будет день, когда я почувствую себя абсолютно здоровым и способным вернуться к оседлой жизни. Я принесу к твоим ногам сокровища страны Пунт, приведу в наш дом многих людей, с которыми свело меня море, людей, неистребимо пропахших рыбой и ветром...

Только ради Бога, не спрашивай у меня, когда этот день наступит.

РС СЕМЕН ОСИПЕНКО Декабрь, 1988 [ Згорнути уривок ]

|